0.1〜0.15mmレベルの

誤差しかない高品質の製品を

スピーディに、無駄なく作る。

まさに“職人”の仕事です。

誤差しかない高品質の製品を

スピーディに、無駄なく作る。

まさに“職人”の仕事です。

八本松工場

製造課課長

製造課課長

室田 知志

検査具の操作性を犠牲にせず、

よりすぐれた仕様を追求したい。

よりすぐれた仕様を追求したい。

八本松工場

技術課課長

技術課課長

奥本 晃久

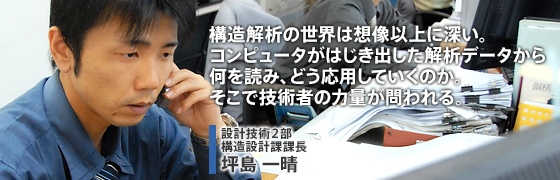

構造解析部門は、第一技研のもうひとつの技術力。

設計部門と両輪でレベルの高い仕事を行っています。

設計部門と両輪でレベルの高い仕事を行っています。

第一技研は設計専門の技術系企業ですが、構造解析部門を併せ持っていることも大きな特徴の一つです。設計にくらべると構造解析という仕事は少し理解しにくい面もあると思いますが、要は、設計した対象物の強度は大丈夫かどうかを調べる仕事です。

私たち第一技研の構造解析部門が手がけているのは、いわゆるプラント系のもので鉄骨や配管・ダクトが中心で、たとえば扱っているダクトは、数メートルといった小さくて短いものから何十メートルもの長さの大きなものまでさまざまです。このダクトは多くの場合工場の上部の空間を利用して設置するのですが、解析結果に従い、どのような補強材を使い、それをどのくらいのピッチで入れていくか。また、補強の仕方をトラスにするのか、シンプルな枠組のままでいいのか等々を決定していく。こうした仕事が私たちの仕事になります。

構造物の強度に対する考え方には実は変遷がありまして、昔はかなり余裕を持たせた作り方をしていたようです。悪く言えば、必要以上に頑丈に作っていたわけです。しかし、現代ではコストの視点も当然ながら大きな要素ですから、ここで技術者の力量が問われます。

もちろん構造解析の大部分は現在コンピュータで行うのが一般的です。だから一通り勉強すれば、あとはコンピュータがやってくれそうに思われたりもするのですが、出てきた結果を判断するのは人間にしかできません。また、その結果を応用して、もっと効率的な補強や設置の方法を導き出していくのも人間です。高いノウハウを持つ技術者になると、アイデアで解決して本当にシンプルな手法を考案します。それは驚くべき見事さです。

どうすれば、そうした技術者になれるかといえば、たぶん経験しかないと思います。一つひとつの仕事に真剣に向き合って経験を積み重ねていくと、段々と見えてくるものがある。そのようなものではないでしょうか。

設計にくらべれば構造解析の需要は確かに小さく、その分、この分野を目指す技術者も少ないのではないかと思います。私の場合、約15年、たまたま第一技研が本格的に構造解析を事業分野として拡大していこうという時期に入社が重なったために、なんとなくこちらの道に入ってしまった感じです。でも、今はその選択に間違いはなかったと確信しています。この世界、想像以上に深く、大きなやりがいに満ちています。私もまだまだこれから。第一線で力を磨いていきたいと思っています。

私たち第一技研の構造解析部門が手がけているのは、いわゆるプラント系のもので鉄骨や配管・ダクトが中心で、たとえば扱っているダクトは、数メートルといった小さくて短いものから何十メートルもの長さの大きなものまでさまざまです。このダクトは多くの場合工場の上部の空間を利用して設置するのですが、解析結果に従い、どのような補強材を使い、それをどのくらいのピッチで入れていくか。また、補強の仕方をトラスにするのか、シンプルな枠組のままでいいのか等々を決定していく。こうした仕事が私たちの仕事になります。

構造物の強度に対する考え方には実は変遷がありまして、昔はかなり余裕を持たせた作り方をしていたようです。悪く言えば、必要以上に頑丈に作っていたわけです。しかし、現代ではコストの視点も当然ながら大きな要素ですから、ここで技術者の力量が問われます。

もちろん構造解析の大部分は現在コンピュータで行うのが一般的です。だから一通り勉強すれば、あとはコンピュータがやってくれそうに思われたりもするのですが、出てきた結果を判断するのは人間にしかできません。また、その結果を応用して、もっと効率的な補強や設置の方法を導き出していくのも人間です。高いノウハウを持つ技術者になると、アイデアで解決して本当にシンプルな手法を考案します。それは驚くべき見事さです。

どうすれば、そうした技術者になれるかといえば、たぶん経験しかないと思います。一つひとつの仕事に真剣に向き合って経験を積み重ねていくと、段々と見えてくるものがある。そのようなものではないでしょうか。

設計にくらべれば構造解析の需要は確かに小さく、その分、この分野を目指す技術者も少ないのではないかと思います。私の場合、約15年、たまたま第一技研が本格的に構造解析を事業分野として拡大していこうという時期に入社が重なったために、なんとなくこちらの道に入ってしまった感じです。でも、今はその選択に間違いはなかったと確信しています。この世界、想像以上に深く、大きなやりがいに満ちています。私もまだまだこれから。第一線で力を磨いていきたいと思っています。

広島電子専門学校を卒業後、平成6年に入社。小学4年の女の子と保育園に通う5歳の男の子の父親で、プライベートは子供たちと過ごすのが何よりの楽しみ。現在、37歳。